Termine

Termine

Die Kunsthochschulen (KHK)

Bauhaus-Universität Weimar

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule Frankfurt am Main

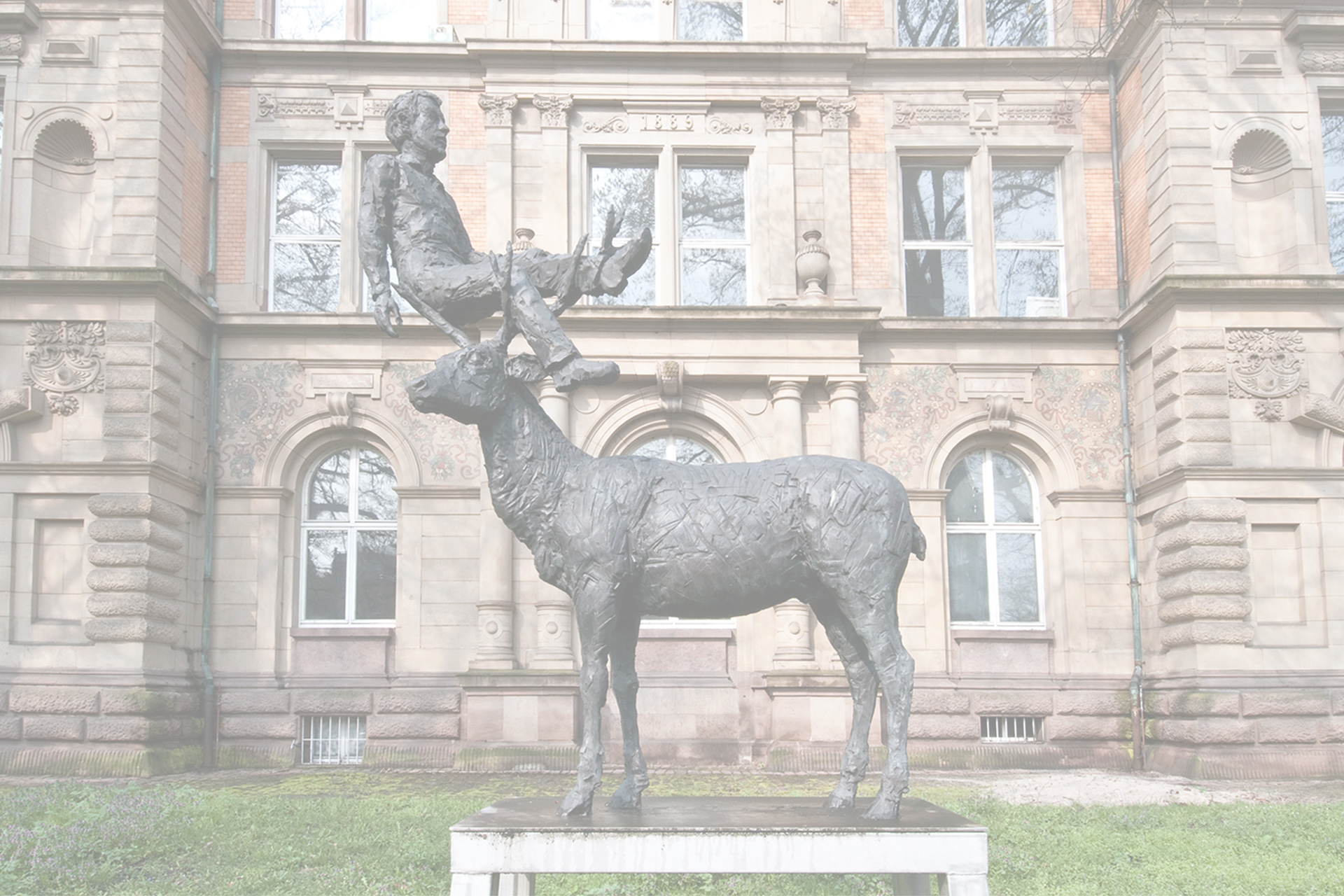

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Hochschule der Bildenden Künste Saar

Kunsthochschule Mainz

Muthesius Kunsthochschule Kiel

Hochschule für Bildende Künste Dresden

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Kunstakademie Düsseldorf

Kunsthochschule für Medien Köln

Universität der Künste Berlin

Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Hochschule für Fernsehen und Film München

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Hochschule für Künste Bremen

Kunstakademie Münster

Akademie der Bildenden Künste München

Weißensee Kunsthochschule Berlin

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Hochschule für bildende Künste Hamburg

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Kunsthochschule Kassel

Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF Potsdam

Wir, die Kunsthochschulen, verstehen uns als kulturelle Seismographen für zukünftige kulturelle Entwicklungen und als wichtige Institutionen, in denen die wesentlichen Impulse aus künstlerischem Handeln erwachsen.

Mehr über die KHK